Chancen und Hürden auf dem Weg zur sicheren Nachbarschaft

Vertraute Öffentlichkeit und Sicherheitsempfinden

von: Prof. Dr. Talja Blokland, M.A. Vojin ŠerbedžijaWo es sicher ist, oder auch nicht, und wie man Sicherheit fördern kann, ist eine Herausforderung für alle, die sich mit Stadtplanung und der alltäglichen Arbeit der Gestaltung des Raums beschäftigen, sowie für Behörden wie Ordnungsämter und Polizei. Amtliche Statistiken können zeigen, wie häufig an bestimmten Plätzen Delikte passieren und Anzeigen aufgegeben werden. Das Sicherheitsempfinden der dort lebenden Bevölkerung hängt aber, so zeigen Studien immer wieder, nur bedingt mit Kriminalität zusammen. Das macht es kompliziert, öffentliche Plätze oder Grünflächen "sicher" zu gestalten.

In diesem Artikel beleuchten wir den Sicherheitsbegriff auf eine stadtsoziologische Weise, und betten ihn in den Kontext der Stadtentwicklung ein. Dabei skizzieren wir anhand theoretischer Ansätze, welche sowohl baulichen als auch sozialen Voraussetzungen ein achtsames Miteinander der Stadtmenschen begünstigen (und umgekehrt: welche Umstände dies erschweren). Auf der Grundlage von Daten und Erkenntnissen von zwei Untersuchungen, die wir zwischen 2017 und 2019 in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg durchgeführt haben - einer Anwohner*innen-Befragung zum Sicherheitsempfinden rund um das Kottbusser Tor sowie einer qualitativen Studie zum Jugendalltag in zwei Kreuzberger Siedlungen - möchten wir illustrieren, worauf es an einem Ort eigentlich ankommt, damit man sich möglichst sicher oder zumindest nicht unsicher fühlt. Dabei werden wir sehen, wie nah Komfortzonen und Angsträume beieinander liegen können. Und wie unterschiedlich oder kontrovers die Wahrnehmung diesbezüglich sein kann.

Sicherheit und die Großstadt

Als in den 1960er-Jahren (vor allem in den USA, aber auch hierzulande) im Namen einer geglaubt fortschrittlichen Stadtentwicklungs-Strategie damit begonnen wurde, Altstädte oder Altbaugebiete abzureisen und durch Autobahnen oder andere moderne Projekte zu ersetzen, sahen viele Experten in baulicher Ordnung und funktionaler Trennung die Basis eines modernen städtischen Lebens. Gegen diese Art von Stadtplanung formte sich aber Protest. Die Architektin Jane Jacobs argumentierte in ihrem Buch "The Life and Death of the Great American Cities" (Jacobs 1961), dass Nutzungsvielfalt die Voraussetzung für ein lebendiges städtisches Leben ist, das Diversität ermöglicht und eine Pluralität von Lebensweisen zulässt, ohne in Anonymität und Verunsicherung zu verfallen. Jacobs stellte ferner fest, dass Sicherheit und Wohlbefinden stärker sind, wenn Menschen sozusagen ihre "Augen auf der Straße" (eyes on the street) haben.

SUG-Stellenmarkt

Jetzt ist es aber nicht so, dass lediglich durch die "richtige Stadtplanung" eine funktionale Mischung mit sozialer Kontrolle und einem gesteigerten Sicherheitsempfinden von ganz alleine erzeugt wird. Neben Jane Jacobs haben auch andere Stadtplaner (z. B. Oscar Newman 1973) überzeugend gezeigt, dass räumliche Planung und Gestaltung es zwar einfacher machen kann, dass wir ein Auge aufeinander halten können. Es sind aber soziale Voraussetzungen, welche beeinflussen, ob dies auch wirklich passiert. Eine zentrale soziale Voraussetzung, so argumentieren wir, spiegelt sich im Konzept der vertrauten Öffentlichkeit (im Englischen bezeichnet als "public familiarity" [Fischer 1982; Blokland 2017]) wider.

Vertraute Öffentlichkeit bedeutet, die Menschen, denen man im Alltag auf der Straße begegnet, erkennen und ungefähr einschätzen zu können. Es bedeutet, das Sozialverhalten anderer Menschen auf der Straße "lesen" und einordnen zu können. Dieses Wissen fördert das eigene Sicherheitsempfinden.

Befunde aus Berlin-Kreuzberg

Je größer die vertraute Öffentlichkeit desto größer das Sicherheitsempfinden

Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, die Forschungsergebnisse unserer durchführten Kreuzberger Untersuchungen im Detail vorzustellen. Wir konzentrieren uns auf zwei wesentliche Thesen, die wir aus unseren Studien entnehmen:

- Ein belebtes und diverses Straßenleben mit "eyes on the street" wirkt sich positiv auf das Sicherheitsempfinden aus.

- Wer das soziale Geschehen um sich herum gut einschätzen kann, fühlt sich in der Regel sicherer.

Rund um das Kottbusser Tor - im Quartiersmanagementgebiet Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße - befragten wir 2019 mithilfe einer standardisierten Umfrage 323 Anwohnerinnen und Anwohner zu ihrem Sicherheitsempfinden und Alltagsroutinen in ihrem Wohngebiet. Wir fragten die Menschen wie sicher sie sich dort fühlen, welche Orte sie oft nutzen, welche sie meiden etc. (zum ausführlichen Forschungsbericht, s. Blokland 2021).

Der "Kotti" ist bekannt als ein sehr belebter Ort im Herzen von Kreuzberg, mit vielen Restaurants, Döner- und Einkaufsläden, Cafés und Bars, wodurch eine Nutzungsvielfalt ermöglicht wird.

Unsere Umfrageergebnisse haben gezeigt, dass insbesondere frequente Besuche von kleinen und gastronomischen Läden einen sicherheitsstiftenden Effekt für die Menschen haben. Mit anderen Worten: Anwohnerinnen und Anwohner, die wiederholt beim Gemüsehändler, der Bäckerin oder dem Imbissbudenbesitzer etwas kaufen, fühlen sich am "Kotti" und in der Umgebung sicherer als Nachbarn, die dies nicht tun.

Die vertraute Öffentlichkeit zeigt Wirkung: wenn ich beispielsweise regelmäßig beim Gemüsehändler meine Lebensmittel besorge, (er)kennen wir einander vom Gesicht her, und wissen, was wir von der Person erwarten können. Das Erkennen und Einschätzen, auch bezüglich anderer Akteure im öffentlichen Raum, deren Anwesenheit und Aktivitäten uns vielleicht nicht gerade erfreuen, sind entscheidend, um keine Angst zu haben.

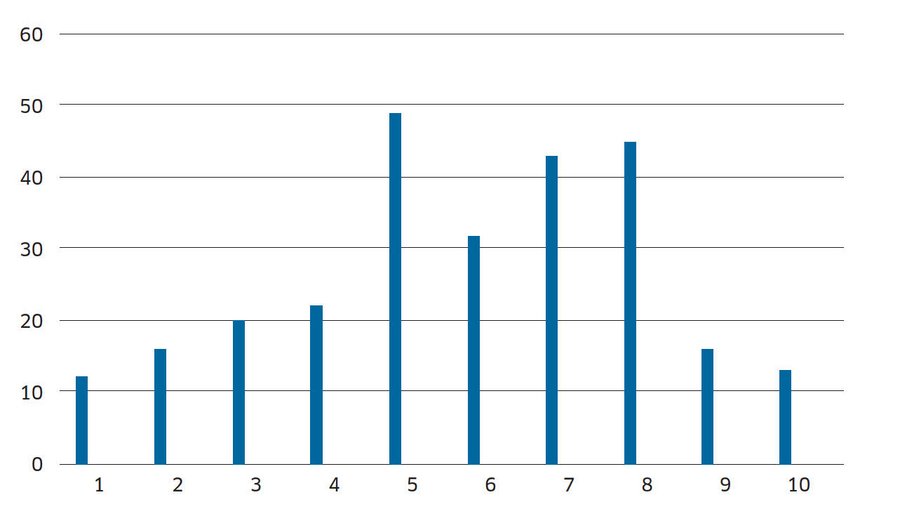

Der am häufigsten genannte Grund für die eigene Verunsicherung am "Kotti" war unter den Befragten der Faktor Drogen. Dass am Kottbusser Tor mit Drogen gedealt wird, ist relativ bekannt. Und auch wenn viele Anwohner*innen diesen Umstand nicht gutheißen, bedeutet es nicht automatisch, dass sich jede/r deswegen vor Ort verunsichert fühlt. So bewertete ein Bewohner, der oftmals am "Kotti" unterwegs ist, die Sicherheit auf unserer Skala von 1 bis 10 (der Durchschnittswert lag bei 5,9) mit der Höchstnote 10, mit der Begründung, er "passe nicht ins Kundenprofil" und wird daher von Drogenhändlern in Ruhe gelassen.

Eine andere Person, die umgekehrt die niedrigste Sicherheits-Note (1) angab, begründete dies mit der Machtlosigkeit der Polizei im Hinblick auf Drogengeschäfte. Diese Beispiele unterstreichen, dass man sich einerseits auch zwischen Drogen und Dreck ohne große Beunruhigung bewegen kann, auch wenn es nicht unbedingt schön ist; andererseits mit einer staatlich-institutionellen Brille ein Sicherheitsproblem wahrnimmt. Insgesamt zeigen unsere Daten: Wissen über den Raum gibt mir die nötige Sicherheit. Und Wissen erlange ich durch regelmäßige Raumnutzung und wiederkehrende soziale Begegnungen. Genauer gesagt: wer das Kottbusser Tor intensiver nutzt, feste Läden hat, mit der U-Bahn häufig fährt und angegeben hat, bekannte Gesichter im Kiez zu treffen und von anderen als bekanntes Gesicht erkannt zu werden, der oder die hat ein höheres Sicherheitsempfinden.

Angsträume entstehen unter anderem dann, wenn die Menschen die Codes der Straße, die Verhaltensmuster des sozialen Umfelds nicht deuten können. In einer qualitativen Studie (2017-18) sprachen wir mit 37 (vor allem männlichen, migrantischen und marginalisierten) Jugendlichen aus zwei Wohnsiedlungen in Kreuzberg (nur wenige U-Bahnstationen vom "Kotti" entfernt) über ihre Alltagserfahrungen und -probleme. Eine Gruppe von Jungs erzählte uns vom "Loch" - ihrem Haupttreffpunkt in der Nachbarschaft, wo sie gerne abhängen, quatschen und auch mal Quatsch machen (wie etwa Spaßkämpfe untereinander). Manchmal trinken sie auch Alkohol oder kiffen. Wir erfuhren beim Besuch einer Kiez-Veranstaltung von einigen Senioren aus der Siedlung, dass sie genau den Platz, den die Jungs als ihr "Loch" bezeichnen, meiden und fürchten, weil sie glauben, weil man munkelt, dass dort mit Drogen gedealt wird (ohne es jedoch genau zu wissen). Diese besorgten Nachbar*innen zeigen, dass es an dem Platz an vertrauter Öffentlichkeit mangelt, da sie die Jungs nicht einschätzen konnten. Gleichzeitig hatten die Jugendlichen ein sehr genaues Gespür für die Befindlichkeiten ihrer Mitmenschen im Wohnumfeld. Sie erzählten uns offen von Konflikten mit anderen Anwohner*innen und dass ihnen völlig bewusst ist, dass es am "Loch" hier und da (zu) laut ist und sich Andere dadurch gestört fühlen. In solchen Situationen kam es sogar vor, dass von Balkonen aus Gegenstände (einmal sogar eine Mikrowelle!) in ihre Richtung flogen. Trotz solcher Geschichten betonten die Jungs, sich sehr sicher in ihrer Siedlung zu fühlen, weil sie gegenseitig aufeinander achten. Einer von ihnen schilderte sogar im Interview, wie er sofort eingreifen würde, wenn etwa jemand einer alten Dame die Tasche klauen würde. Dies verdeutlichte: die Jungs machen gelegentlich Blödsinn, aber sie haben auch ein achtsames Auge auf der Straße, auch wenn in dem Fall manche der besorgten Anwohner*innen diese potenziell positive Form der sozialen Kontrolle nicht als solche lasen.

Diese Beispiele sollen keineswegs deviantes Verhalten romantisieren, dass es unter marginalisierten Jugendlichen durchaus gibt (für Details: siehe Blokland & Šerbedžija 2018). Wir zeigen in unserer Studie aber auch, dass Repression, um gegen das Verhalten von Jugendlichen vorzugehen - der Kreis von Polizei-Anruf, Polizei-Einsatz, Verschwinden der Jungs, ihr erneutes Zusammenkommen, Polizei-Anruf usw. -, ein teurer, aber vor allem zum Scheitern verurteilter Ansatz ist. Es sollte nicht darum gehen, Menschen, die sich im Sinne des gesellschaftlichen Mainstreams nicht regelkonform verhalten, aus dem öffentlichen Raum loszuwerden. Es sollte vielmehr darum gehen, das soziale Verhalten dort durch soziale Mischung und Inklusion positiv zu drehen. Dass das durchaus funktionieren kann, zeigt folgendes Beispiel aus den Niederlanden.

Durch Sozialprojekte das Verhalten im öffentlichen Raum drehen

Seit mehr als 25 Jahren wird in der Hafenstadt Rotterdam im Rahmen des Sozialprojekts "Duimdrop" mithilfe von umgebauten Schiffscontainern der Verleih von Sportequipment und Spielzeug organisiert - inklusiv und auf Nachbarschaftsebene. Gerade in stark benachteiligten Gebieten der Stadt hat sich dieses Konzept als erfolgreich erwiesen. Das Essenzielle beim Duimdrop-Ansatz ist der Versuch, aus schlecht eingerichteten öffentlichen Plätzen lebendige Orte zu gestalten, und zwar in erster Linie für die Anwohner*innen mit einer hohen praktischen und symbolischen Nachbarschaftsnutzung. Dabei sollen nicht die Menschen, aber die Atmosphäre an den Orten verändert werden. Für die Organisation des Verleihs und die Aufsicht werden, unter anderem auch auf Minijob-Basis, Menschen aus der Nachbarschaft engagiert. Kinder und Jugendliche können durch Aufräumaktionen oder das Pflegen der Grünanlage Punkte ("Daumen") sammeln, mit denen sie sich dann Bälle, Badmintonschläger, Rollerblades und ähnliches ausleihen können. Die Regeln werden gemeinsam definiert, von Jugendlichen und Erwachsenen. Zudem werden lokale Institutionen wie das Quartiersmanagement, Nachbarschaftstreffs, die Polizei und Schule in das Projekt miteingebunden. Es geht also keinesfalls darum, Menschen von ihren Plätzen zu verdrängen, aber sie in den öffentlichen Raum anders reinzuholen, um so zum Beispiel ihrem Alkoholkonsum, Drogenkonsum oder -handel entgegenzuwirken sowie auch eine Umgangsnorm von gegenseitigem Respekt und Höflichkeit herzustellen.

Wir haben auch dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg die Umsetzung solcher Sozialprojekte nahegelegt. Wenn man einen Container mit einem Verleihsystem in der Nähe des "Lochs" hätte, würden die Jungs vielleicht mehr Fußball spielen statt zu trinken oder zu rauchen, die etwas älteren könnten sich eine Kleinigkeit dazuverdienen, die Umgebung würde gepflegter aussehen, und dann würde vielleicht niemand mehr Gegenstände aus dem Fenster werfen, sondern vor der Haustür spazieren gehen, ins Gespräch kommen (und eine vertraute Öffentlichkeit entwickeln!). Auch am Kottbusser Tor könnten ähnliche Ansätze helfen. Und obwohl von Bezirksseite die Umsetzung solcher Initiativen in Erwägung gezogen wurde, geriet pandemiebedingt die Realisierung ins Stocken. So wie vieles andere auch.

Ausblick und Exkurs: (K)ein Stadtleben in Pandemiezeiten

Die hier formulierten Ansätze, Befunde und Empfehlungen beziehen sich auf eine Zeit vor Corona.

Mit den Regeln, Schließungen, Kontakt- und Bewegungseinschränkungen, mit denen Politiker*innen versuchen das Virus in Griff zu bekommen, wird aktuell vieles von dem, was Stadtleben ausmacht, kaputt gemacht. Es besteht die Gefahr, dass vertraute Öffentlichkeit (ver)schwindet. Wenn in den Abendstunden kaum noch jemand U-Bahn fährt, wenn die Bars und Restaurants auf längere Zeit, manche vielleicht auch auf Dauer, zu bleiben - aktuell haben Medienberichten zufolge 75 Prozent der Gastronomen Existenzängste - wird sich das negativ auf das Sicherheitsempfinden der Bewohnerschaft, am Kottbusser Tor und vielen anderen Plätzen, auswirken.

Auch am "Loch" könnten sich Nachbarschaftskonflikte zuspitzen, wenn sich etwa Gruppen von Jugendlichen trotz der Kontaktverbote auf der Straße treffen und als Konsequenz einer - in diesem Zusammenhang eher negativ konnotierten - sozialen Kontrolle von Gesetzeshüter*innen sanktioniert werden. Um die Problematik besser zu verstehen: gerade Jugendliche aus sozial schwachen Siedlungen haben ein besonderes Bedürfnis rauszukommen, da es in ihren Wohnungen oft doppelt bis dreimal so viele Haushaltsmitglieder wie Zimmer gibt.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die sozialen Folgen der Corona-Pandemie die Ungleichheiten in der Stadt verschärfen. Und auch, wenn noch nicht absehbar ist, an welchem Punkt wir als Stadtgesellschaft stehen werden, wenn eine Alltagsnormalität, wie wir sie vor dem März 2020 kannten, zurückkehren wird, möchten wir schlussfolgern: mehr Sicherheit sollte nicht durch Verdrängung und Exklusion der sozial Schwächsten erzeugt werden. Jetzt erst recht nicht.

Anmerkungen

Wir danken unseren wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen Dr. Hannah Schilling und Dr. Andrej Holm, die maßgeblich an der Realisierung der Befragung am Kottbusser Tor mitgewirkt haben, sowie unseren studentischen Hilfskräften, die eine große Stütze waren: Anna Kravets, Marieke Prey, Leonie Thies, Laura Pfirter, Julia Nott, Lara Danyel, Medina Diedrich und Kaspar Metzkow.

Beide hier genannten Forschungsprojekte wurden von der "Abteilung Arbeit, Bürgerdienste, Gesundheit und Soziales" des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin in Auftrag gegeben und aus Mitteln der kiezorientierten Gewalt- und Kriminalitätsprävention (Landeskommission Berlin gegen Gewalt, Senatsverwaltung für Inneres und Sport) finanziert.

Literatur

Blokland, T. (2017): Community as urban practice. Urban futures. Malden: Polity Press.

Blokland, T. (2021): Leben zwischen Dreck und Drogen. Sicherheitsempfinden, soziale Erfahrungen und vertraute Öffentlichkeit am Kottbusser Tor, Berlin. (Publikation in Vorbereitung).

Blokland, T., S?erbedz?ija, V. (2018): Gewohnt ist nicht normal. Jugendalltag in zwei Kreuzberger Kiezen. Berlin: Logos Verlag.

Fischer, C. S. (1982): To dwell among friends: Personal networks in town and city. Chicago: University of Chicago Press.

Jacobs, J. M. (1961): The Death and Life of Great American Cities. New York: Vintage Books.

Newman, O. (1973): Defensible Space. Crime Prevention through Urban Design. New York: First Collier.